Comprendre le positionnement du laboratoire français dans la biotechnologie

Un écosystème de recherche structuré autour de centres d’excellence

Le laboratoire français occupe une place centrale dans l’innovation biotechnologique, s’appuyant sur un réseau dense de centres de recherche et d’instituts nationaux. À Paris, mais aussi dans d’autres régions, des structures comme l’Inserm, le CNRS ou encore l’Institut national de la santé et de la recherche médicale jouent un rôle moteur dans la création de nouveaux produits et services pour la santé. Ces organismes collaborent étroitement avec des universités telles que l’École normale supérieure et des centres de recherche spécialisés, renforçant ainsi la dynamique scientifique française.

Des partenariats stratégiques pour accélérer l’innovation

La force du modèle français réside aussi dans la capacité des laboratoires à tisser des liens avec différents partenaires : start-ups, instituts, centres hospitaliers et entreprises privées. Ce maillage permet d’accélérer le transfert de la recherche fondamentale vers des applications concrètes, notamment dans la lutte contre la maladie et l’amélioration du service santé. Les pôles de compétitivité, véritables hubs d’innovation, favorisent la synergie entre acteurs publics et privés, ce qui est essentiel pour faire émerger des solutions innovantes sur le marché.

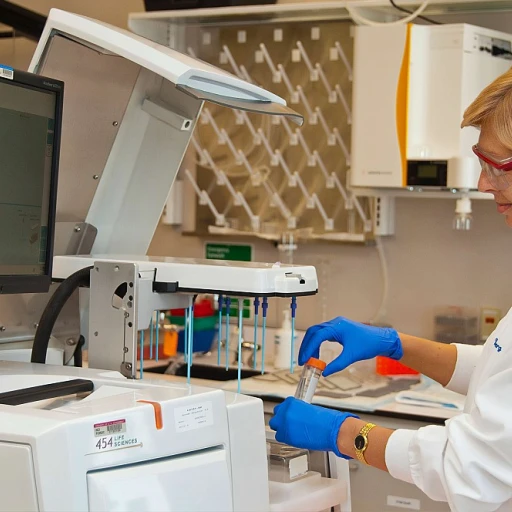

Des infrastructures et expertises reconnues à l’international

Les laboratoires français bénéficient d’infrastructures de pointe, comme le centre de recherche Hubert Curien ou les laboratoires de physique appliquée, qui leur permettent de se positionner à la frontière de la science et de la technologie. Grâce à l’expertise de leurs équipes et à la diversité des compétences, ils sont capables de répondre aux enjeux complexes de la biotechnologie, de la recherche sur les maladies rares à la mise au point de nouveaux produits thérapeutiques.

- Un réseau national d’instituts et de centres de recherche

- Des collaborations avec des partenaires variés (publics et privés)

- Des infrastructures technologiques avancées

Pour mieux comprendre comment la technologie façonne l’industrie biotechnologique, découvrez l’impact de la technologie Cobas de Roche dans l’industrie biotechnologique.

Les défis réglementaires rencontrés par les laboratoires français

Un environnement réglementaire complexe pour les laboratoires français

Les laboratoires français, qu’ils soient situés à Paris ou dans d’autres centres de recherche, font face à un cadre réglementaire particulièrement exigeant. Ce contexte s’explique par la volonté de garantir la sécurité des produits issus de la biotechnologie, tout en protégeant la santé publique et l’environnement. Les organismes comme l’Inserm, le CNRS ou encore l’Institut national de la santé et de la recherche médicale jouent un rôle central dans la définition de ces normes. Les exigences réglementaires concernent notamment :- La traçabilité des produits développés en laboratoire

- La conformité aux protocoles de recherche nationaux et européens

- La gestion des essais cliniques et la protection des données des patients

- Le respect des normes éthiques et environnementales

Des impacts sur l’innovation et la compétitivité

Ce cadre strict peut ralentir la création et la mise sur le marché de nouveaux produits. Pourtant, il garantit aussi la crédibilité de la science française et la confiance des partenaires internationaux. Les laboratoires physiques et les instituts nationaux investissent donc dans la formation continue de leurs équipes pour maîtriser ces enjeux. La réglementation influence également la capacité des laboratoires à attirer des financements, un point abordé dans d’autres parties de cet article. Les exigences administratives peuvent représenter un frein pour les petites structures ou les start-ups, qui doivent mobiliser des ressources importantes pour se conformer aux standards. Pour mieux comprendre comment ces défis s’inscrivent dans la dynamique globale du secteur, je vous invite à consulter l’essor de la Medintech dans le secteur biotechnologique, qui illustre l’évolution des pratiques et des réglementations en France. En résumé, la gestion des contraintes réglementaires reste un enjeu majeur pour les laboratoires français, qu’ils soient intégrés à un institut national, un centre de recherche ou un service santé. Leur capacité à innover dépend largement de leur agilité face à ces défis, tout en maintenant un haut niveau d’exigence scientifique.L'importance de la collaboration entre laboratoires et start-ups

Synergies entre laboratoires et start-ups : un moteur d’innovation

La dynamique de la biotechnologie en France repose en grande partie sur la capacité des laboratoires à collaborer avec les start-ups. Cette collaboration s’observe dans les grands centres de recherche comme à Paris, où des instituts nationaux tels que l’Inserm et le CNRS jouent un rôle de catalyseur. Les laboratoires publics et privés, souvent installés dans des hubs comme le centre de recherche Pierre Marie Curie ou l’institut Hubert Curien, s’associent avec des jeunes entreprises pour accélérer la création de nouveaux produits et services en santé. Les laboratoires français apportent leur expertise scientifique, leur accès à des plateformes technologiques avancées et leur réseau de partenaires. Les start-ups, quant à elles, injectent agilité, créativité et une approche orientée marché. Cette complémentarité favorise l’émergence de solutions innovantes, notamment dans le domaine des maladies rares ou des nouveaux traitements.- Les laboratoires bénéficient de la capacité des start-ups à transformer rapidement la recherche fondamentale en applications concrètes.

- Les start-ups profitent de l’infrastructure, du savoir-faire et de la crédibilité des centres de recherche français.

- Les collaborations permettent d’accéder à des financements publics et privés, essentiels pour le développement de nouveaux produits.

La gestion des talents et des compétences dans les laboratoires français

Développer les compétences pour une recherche de pointe

La gestion des talents dans un laboratoire français de biotechnologie est un enjeu central pour garantir l’excellence scientifique. Les centres de recherche, qu’ils soient à Paris ou en région, s’appuient sur des équipes pluridisciplinaires issues de grandes écoles, d’instituts nationaux comme l’Inserm ou le CNRS, et de laboratoires universitaires spécialisés en physique, biologie ou santé. Cette diversité de profils permet de couvrir l’ensemble du cycle de création, depuis la recherche fondamentale jusqu’au développement de nouveaux produits pour la santé.Formation continue et attractivité des laboratoires

Pour rester compétitifs, les laboratoires investissent dans la formation continue de leurs chercheurs et techniciens. Les partenariats avec des instituts comme l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou des centres de recherche comme le laboratoire Hubert Curien favorisent l’acquisition de compétences de pointe. Les programmes de mobilité entre laboratoires, centres et instituts, notamment à Paris, renforcent l’attractivité du secteur et facilitent l’échange de savoir-faire.- Collaboration avec les écoles d’ingénieurs et universités pour attirer de jeunes talents

- Développement de cursus spécialisés en biotechnologie, physique appliquée à la santé, et data science

- Participation à des réseaux nationaux et européens pour favoriser la circulation des compétences

Adapter les compétences aux nouveaux défis de la science

La biotechnologie évolue rapidement, imposant aux laboratoires une adaptation constante des compétences. Les nouveaux enjeux liés à la maladie, à la création de produits innovants ou à la digitalisation des services de santé exigent une veille scientifique permanente. Les centres de recherche et les laboratoires français, qu’ils soient affiliés à un institut national ou à une structure privée, doivent anticiper ces mutations pour rester à la pointe de l’innovation. La gestion des talents ne se limite donc pas au recrutement. Elle implique aussi la fidélisation, la formation et la valorisation des équipes, afin de garantir la pérennité de la recherche française dans un secteur en pleine mutation.L'accès au financement pour les projets biotechnologiques en France

Panorama des sources de financement pour les laboratoires français

L’accès au financement reste un enjeu central pour les laboratoires français engagés dans la recherche biotechnologique. Les besoins sont multiples : équipements de pointe, recrutement de talents, développement de nouveaux produits ou encore création de centres de recherche spécialisés. En France, plusieurs dispositifs existent pour soutenir ces initiatives, mais la concurrence est forte et les critères d’attribution sont exigeants.

- Financements publics : Les laboratoires peuvent solliciter des aides auprès de l’État, via l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ou encore des programmes portés par l’Agence nationale de la recherche. Ces soutiens sont essentiels pour la recherche fondamentale et la physique appliquée à la santé.

- Appels à projets européens : Les programmes Horizon Europe ou EIC Accelerator offrent des opportunités de financement pour les projets collaboratifs, souvent en lien avec des partenaires internationaux et des instituts de renom.

- Investissements privés : Les fonds de capital-risque, les business angels et les partenariats industriels jouent un rôle croissant, notamment pour accompagner la création de start-ups issues de laboratoires ou d’écoles d’ingénieurs comme l’École normale supérieure.

- Structures d’accompagnement : Les incubateurs et hubs d’innovation, à Paris ou dans d’autres centres de recherche, facilitent l’accès à des financements et à des réseaux de partenaires, tout en offrant un accompagnement sur la gestion de projets et la valorisation des résultats scientifiques.

Défis et opportunités dans l’écosystème français

Malgré la diversité des dispositifs, les laboratoires français font face à plusieurs défis. La complexité administrative, la nécessité de démontrer l’impact des projets sur la santé publique ou la maladie, et la compétition avec d’autres centres européens peuvent freiner l’accès aux ressources. Les collaborations avec des instituts comme l’Institut Pierre Marie Curie ou le laboratoire Hubert Curien permettent toutefois de mutualiser les compétences et d’augmenter la crédibilité des dossiers.

La capacité à mobiliser des financements conditionne la réussite des innovations, que ce soit pour la recherche sur de nouveaux produits, la création de services santé ou le développement de plateformes technologiques. Les laboratoires qui parviennent à tisser des liens solides avec les acteurs du secteur, qu’ils soient issus de la science, du monde industriel ou du service public, disposent d’un avantage stratégique dans l’écosystème national et international.

| Source de financement | Exemples d’organismes | Type de projet soutenu |

|---|---|---|

| Public | Inserm, CNRS, Institut national | Recherche fondamentale, santé, physique |

| Privé | Fonds d’investissement, partenaires industriels | Développement de produits, création de start-ups |

| Européen | Horizon Europe, EIC Accelerator | Projets collaboratifs, innovation technologique |

Les perspectives d'avenir pour le laboratoire français dans la biotechnologie

Vers une nouvelle dynamique de la recherche française

La recherche en biotechnologie en France s’appuie sur un écosystème solide, composé de centres de recherche, d’instituts nationaux et de laboratoires publics et privés. Des structures comme l’Inserm, le CNRS, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou encore des centres universitaires tels que l’École normale supérieure, jouent un rôle moteur. À Paris et dans d’autres pôles régionaux, ces acteurs s’organisent en véritables hubs d’innovation, favorisant la création de nouveaux produits et services pour la santé.Des partenariats renforcés pour accélérer l’innovation

L’avenir du laboratoire français passe par une collaboration accrue avec les partenaires industriels, les start-ups et les centres de recherche internationaux. Cette dynamique permet d’accélérer le transfert de technologie, d’optimiser la valorisation des découvertes et de renforcer la compétitivité à l’échelle mondiale. Les instituts comme le centre de recherche Hubert Curien ou les laboratoires de physique appliquée illustrent cette capacité à fédérer des expertises variées autour de projets communs.Adaptation aux enjeux de santé publique et technologiques

Face à l’évolution rapide des maladies et aux nouveaux défis sanitaires, les laboratoires français doivent continuer à investir dans la science fondamentale et appliquée. L’intégration de la physique, de la biologie et de l’informatique dans les programmes de recherche permet d’élargir le champ des possibles, notamment dans la médecine personnalisée et la bioproduction. Le service santé national, en lien avec les instituts et les centres de recherche, oriente également les priorités pour répondre aux besoins de la population.Le financement, un levier essentiel pour l’avenir

L’accès au financement reste un enjeu majeur pour soutenir la création et le développement de projets innovants. Les dispositifs publics, les fonds européens et les partenariats privés sont autant de ressources à mobiliser pour permettre aux laboratoires français de rester à la pointe de la recherche biotechnologique.| Acteurs clés | Domaines d’expertise | Rôle dans l’innovation |

|---|---|---|

| Inserm, CNRS, Institut national | Recherche fondamentale et appliquée | Production de connaissances, transfert de technologie |

| Centres de recherche universitaires | Physique, biologie, santé | Formation, innovation, création de start-ups |

| Laboratoires privés et partenaires industriels | Développement de produits, services santé | Industrialisation, accès au marché |